A Praça do Relógio, palco histórico das lutas por Diretas Já em Natal, reuniu os potiguares neste sábado (01) para reivindicar Memória, Verdade e Justiça. A data remonta ao início do golpe de Estado por lideranças militares e civis que instalou a última e mais sangrenta ditadura militar no país. Relatório final da Comissão Nacional da Verdade reconhece 434 mortes e desaparecimentos e um número de mais de 20 mil pessoas torturadas.

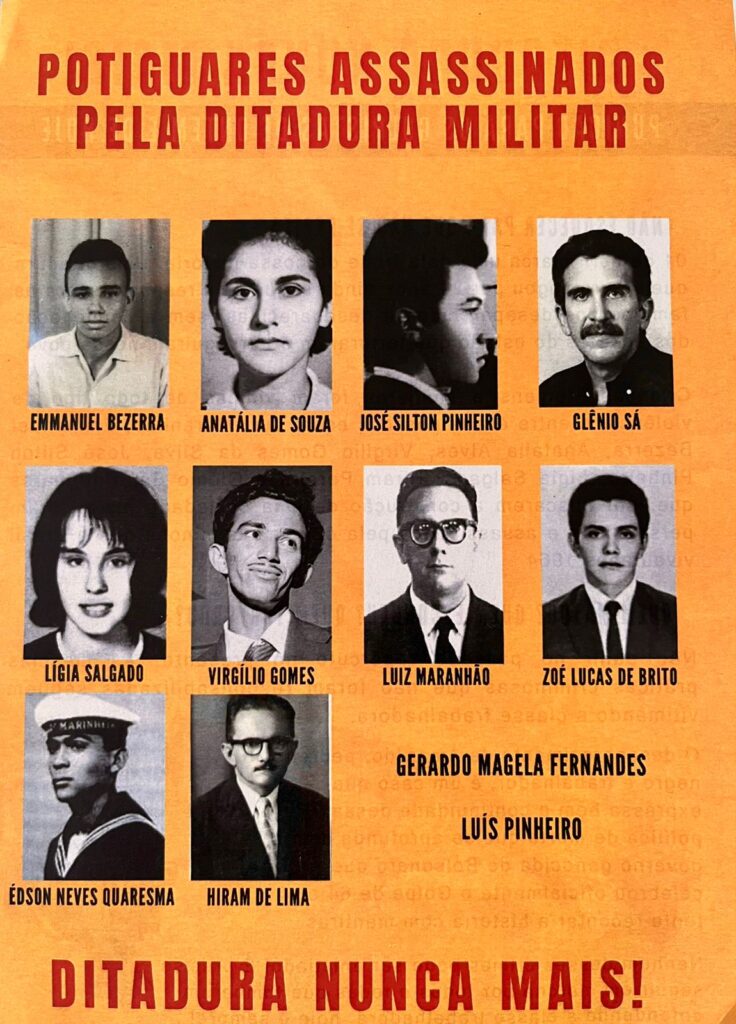

Com as fotografias das vítimas do regime militar estampadas em “pirulitos” e panfletos, os manifestantes denunciaram a violência estatal da ditadura e, também, dos tempos democráticos. Anatália de Souza Alves de Melo, Édson Neves, Quaresma, Emmanuel Bezerra dos santos, Geraldo Magela Fernandes Torres da Costa, Hiram de Lima Pereira, José Silton Pinheiro, Lígia Maria Salgado Nóbrega, Luíz Ignácio Maranhão Filho, Luís Pinheiro, Virgílio Gomes da Silva, Zoé Lucas de Brito e ainda Djalma Maranhão (morto no exílio decorrente da ditadura) e Glênio Sá (pós-ditadura em circunstâncias suspeitas) foram alguns dos potiguares lembrados. Eles foram perseguidos, presos, sequestrados, torturados e assassinados pela ditadura que o Brasil viveu por 21 anos após 1964.

“Acho importante a gente rememorar o que aconteceu e, muito mais do que rememorar, exigir o fim da impunidade, exigir a punição aos torturadores. Porque hoje quem comete crimes de violações a Direitos Humanos no Brasil não é punido, a exemplo dos torturadores, que torturaram crianças, mulheres, militantes na época do regime militar fascista. Assim como também governo Bolsonaro, que foi um governo inimigo dos trabalhadores, dos estudantes, que fez apologia a torturadores, à essa época, e que cometeu crimes de corrupção, na pandemia, mas ficou na impunidade. Então estabelecer justiça no país é pedir justiça no período de ontem e também dos dias atuais”, afirmou a dirigente do DCE da UFRN, a estudante de psicologia Ana Beatriz de Sá.

Ela é neta do potiguar Glênio Sá, líder comunista, ex-preso político e único norte-rio-grandense a lutar na Guerrilha do Araguaia. Glênio morreu em 26 de julho de 1990 num acidente automobilístico ainda não esclarecido. A família nunca aceitou a versão oficial e lançou um documentário com elementos que levantam as dúvidas: “Não foi acidente, mataram meu pai”.

O ato integra uma série de atividades realizadas em todo país pela preservação da memória e da verdade, da luta pela justiça e pela democracia. No Brasil, pela primeira vez desde o fim do regime civil-militar, institucionalmente o Estado brasileiro estabeleceu a “Semana do Nunca Mais – Memória Restaurada, Democracia Viva”. Entre os dias 24 de março e 2 de abril, o Poder Executivo promoveu um momento de escuta com mais de uma centena de familiares dos mortos e desaparecidos e com anistiados e anistiandos políticos, fez o lançamento do selo “Nunca Mais”, realizou a primeira sessão da Comissão de Anistia e participou de atos e agendas de repúdio ao autoritarismo e ao extremismo.

“Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem 12 nomes oficialmente reconhecidos como mortos e desaparecidos, além, por exemplo, do Glênio Sá, que não é reconhecido oficialmente como um crime da ditadura. Então são muito mais do que 12, só que a luta dos pesquisadores, dos militantes e familiares para poder contar essas histórias é muito difícil, porque tudo é encoberto, é escondido. Os arquivos da ditadura não foram abertos e a gente trouxe justamente um panfleto lembrando os nomes e as vidas dessas pessoas para poder dizer que esses potiguares eles lutaram por democracia”, ressalta Samara Martins, vice-presidenta nacional e presidenta estadual no RN da Unidade Popular (UP), uma das organizações que construíram o ato.

Com o entendimento de que a Memória, Verdade, Justiça e Reparação são instrumentos essenciais para a defesa e a reconstrução da democracia plena no país, a advogada e professora Rayane Andrade, que coordena o setorial de Direitos Humanos do PT no RN, avalia que o passado não enfrentado tende a reaparecer.

“Se a gente não trata do passado, o presente se repete, as pessoas continuam sendo desaparecidas. A gente não pode esquecer de Amarildo, a gente não pode esquecer de Marielle, a gente não pode esquecer das pessoas que são torturadas, que estão sendo torturadas nesse momento nas cadeias públicas desse país. Então, como a gente não trata do que aconteceu, a gente não vira essa página, essa história triste, mal contada e que está hoje sendo colocada. Até hoje a gente tem documentos que não foram liberados, que o sigilo ainda está protegendo”, avalia Rayane.

Nos últimos anos, uma onda de negacionismo tem crescido com o setor conservador e a ascensão da extrema direita no Brasil. Portanto, as organizações políticas também levaram ao ato deste sábado um alerta ao intento golpista aos três Poderes na capital federal, centro político do país, no dia 8 de janeiro.

“Todo dia primeiro de abril é um momento de relembrarmos o que foi a ditadura, o que foi o golpe de estado, a quantidade de pessoas que foi torturada, foi assassinada, que desapareceu, os familiares não conseguiram nem enterrar os corpos dos seus entes queridos, e todas as consequências desse período. Um período de achatamento salarial, em que as burguesias nacionais e internacionais fizeram o uso da violência física cotidiana para impor um projeto de submissão internacional do país, um projeto de superexploração da classe trabalhadora e que, até hoje, faz com que a gente conviva nas grandes cidades com o mínimo de acesso a direitos, com a ausência do direito à memória e à verdade”, colocou o vereador de Natal pelo PT, Daniel Valença.

Entre as diversas falas, intervenções poéticas e palavras de ordem, o depoimento da coordenadora do Centro Acadêmico de Biologia da UFRN, Marina Aguiar.

“O meu pai foi um comunista revolucionário que lutou no período de redemocratização no nosso país. Na década de 80, era universitário e estava junto a outros companheiros do partido (PCdoB) para organizar uma decoração na cidade e relembrar o período da ditadura. Então ele pichou, junto a outras pessoas, a frase: abaixo à ditadura militar. E nisso foi perseguido pela polícia, junto com seus camaradas, e foi preso, mantido em cárcere durante uma semana, não só ele, mas como Manuel Donato de Almeida e tantos outros. Felizmente ele voltou pra casa, mas ele poderia não ter voltado, né? Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar pra que isso não se repita, nunca mais”, relata Marina, filha de Anchieta Lopes, militante e dirigente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no RN.

O ato, que começou por volta das 9h no movimentado bairro popular de Natal, o Alecrim, seguiu em diálogo com a sociedade até às 12h e contou com a presença de representantes e dirigentes da UP, PCB, PSol, Sindicato dos Bancários, MLB, DCE UFRN, DHNet e mandatos de parlamentares.

Conheça a história dos potiguares homenageados.

Anatália de Souza Melo Alves

Nascida no Rio Grande do Norte, Anatália de Souza Melo Alves nasceu no município de Frutuoso Gomes. Quando tinha cinco anos, a família se mudou para Mossoró (RN), onde completou sua educação básica, concluindo os estudos no Colégio Estadual de Mossoró. Posteriormente, trabalhou na Cooperativa de Consumo Popular. Residiu em Mossoró até se casar com Luiz Alves Neto em novembro de 1968, quando passou a viver em um conjunto popular do Fundo de Habitação Popular do Estado de Pernambuco (Fundap), em uma casa simples. Apesar de não ter formação política, aproximou-se, assim como seu marido, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). Por conta disso, após a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), mudaram-se para Recife, atuando na Zona da Mata (PE). Antália foi presa no dia 17 de dezembro de 1972 por agentes do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), do IV Exército, em Recife, e levada para um local desconhecido, juntamente com os militantes Edimilson Vitorino de Lima e Severino Quirino Miranda. De acordo com o cadastro de recebimento de presos, da Delegacia de Segurança Social de Pernambuco, é possível notar que a prisão de Anatália só foi registrada 26 dias após o seu sequestro, quando foi encaminhada do DOI-CODI à mencionada delegacia, ligada ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de Recife, no dia 13 de janeiro de 1973. Apesar desse registro, o auto de exibição e apreensão é do dia 14 de janeiro de 1973, posterior ao seu trânsito entre cárceres. Segundo versão apresentada pelos órgãos de segurança produzido pela Delegacia de Segurança Social, Anatália teria se enforcado com a tira de sua bolsa enquanto tomava banho nas dependências da própria delegacia, ocasião em que estava sob a vigilância do agente policial Artur Falcão Dizeu. Segundo o laudo do Instituto de Polícia Técnica (IPT) de Pernambuco, Anatália foi encontrada deitada numa cama de campanha, o que contraria a versão de que teria morrido no banheiro. De acordo com a análise pericial, sua morte teria sido causada por asfixia por enforcamento. Um fato obscuro, entretanto, chama a atenção para a violência presente no caso. A análise das fotos do laudo de perícia de local de ocorrência indica que seus órgãos genitais foram queimados. O laudo já citado, produzido pelo IPT, também reforça a evidência, esclarecendo que duas peças do vestuário usado pela vítima estavam parcialmente queimadas. Esse fato corrobora as declarações de algumas testemunhas, que afirmaram que Anatália teria sido submetida a diversos tipos de tortura, incluída violência sexual. As marcas de queimaduras se iniciavam na região pélvica, o que aponta para uma tentativa de eliminar os indícios de violência sexual. Ao mesmo tempo, um dos elementos que apontam para a inconsistência da versão apresentada pelos órgãos de repressão é o fato de uma presa incomunicável estar portando uma bolsa. Outro elemento que relativiza a versão de suicídio é o tamanho da alça da bolsa. Anatália foi sepultada sem que a família tomasse conhecimento e sem que lhes fosse entregue a certidão de óbito.

Djalma Maranhão

Nasceu no dia 27 de novembro de 1915 em Natal, Rio Grande do Norte, filho de Luiz Ignácio de Albuquerque Maranhão e Maria Salmé Carvalho Maranhão, casado com Dária de Souza Maranhão, com quem teve um filho: Marcos Maranhão.Sua militância política tem início na década de 30, quando se filia ao Partido Comunista do Brasil (PCB), desenvolvendo ação política no sul do país. Retornando a Natal em pleno Estado Novo, fundou um jornal e um clube de futebol. Com a redemocratização em 1945, Djalma Maranhão passa a fazer parte do Partido Social Progressista (PSP). Em 1954 é eleito deputado estadual, desempenhando o mandato até 1956, quando é nomeado pelo governador Dinarte Mariz, prefeito da cidade de Natal. Em 1958 renuncia à Prefeitura e candidata-se a deputado federal, pela legenda da União Democrática Nacional (UDN), conquistando a primeira suplência. De 21 de julho a 03 de novembro de 1960, assumiu a cadeira de deputado federal. Em 1960, foi eleito prefeito de Natal pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), assumindo a Prefeitura em 1961. Sua administração representou uma grande revolução no setor educacional, com ênfase na alfabetização de milhares de natalenses, através da campanha De pé no chão também se aprende a ler, inspirada no método Paulo Freire. A passagem de Djalma pela Prefeitura foi assinalada por inúmeras obras: Palácio dos Esportes, Estação Rodoviária, Galeria de Arte, Concha Acústica, entre outras. Apoiou e estimulou manifestações culturais da cidade de Natal, promovendo eventos e envolvendo a população em diversas práticas artísticas. Com o golpe militar de 1964, foi deposto, preso e teve seu mandato cassado. Levado para Recife, foi posteriormente transferido para a ilha de Fernando de Noronha, onde ficou confinado até o fim de 1964. Logo em seguida, Djalma segue para o exílio no Uruguai. Foi julgado e condenado à revelia a 18 anos de prisão. Em 30 de julho de 1971, vítima de uma parada cardíaca, falece em Montevidéu. Segundo seus amigos, Djalma Maranhão morreu de saudade do Brasil e particularmente de sua cidade Natal. Seu corpo foi sepultado no Cemitério do Alecrim.

Édson Neves Quaresma

Nascido no Rio Grande do Norte, Edson Neves Quaresma estudou em Natal (RN) completando até a quinta série do curso primário. Em 1958, ingressou na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, localizada em Recife, e no ano seguinte deixou a escola como grumete. Foi deslocado para o Rio de Janeiro e, após a criação da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, passou a integrar a tesouraria da entidade. Em março de 1964, no contexto da repressão à revolta os marinheiros, Edson foi preso, ficando por mais de um ano na Ilha das Cobras (RJ), e foi expulso da Armada em 31 de dezembro de 1964, quando começou a viver na clandestinidade. Viajou para Cuba, onde recebeu treinamento de guerrilha. Em julho de 1970, regressou ao Brasil como integrante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Edson Quaresma desapareceu em 5 de dezembro de 1970. De acordo com a versão oficial dos fatos, apresentada pelos órgãos de repressão do Estado no início de dezembro de 1970, Edson Neves estaria trafegando de carro no entorno da Praça Santa Rita de Cássia, em São Paulo, ao lado de um companheiro de militância da VPR, Yoshitane Fujimori, quando os dois teriam sido identificados por agentes do DOI-CODI/SP. A partir da identificação, teria se seguido um confronto armado que resultou na morte dos dois militantes. Passados mais de 40 anos do desaparecimento de Edson Neves, as investigações realizadas pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e, mais recentemente, pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) revelaram a existência de inúmeros elementos de convicção que permitem apontar que a versão divulgada à época não se sustenta. Os acontecimentos que envolvem a morte de Edson Quaresma e Yoshitane suscitaram novas investigações quando os familiares dos dois militantes apresentaram processos junto à CEMDP. No voto apresentado pela relatora do processo, Suzana Keniger Lisbôa, há referência à possibilidade de que a eliminação sumária dos dois militantes esteja relacionada à necessidade de se manter em segredo a atuação do agente infiltrado “Cabo Anselmo”, que mantinha estreita relação com Edson. O laudo necroscópico de Edson Quaresma, produzido logo após a sua morte, atestou que ele morreu depois de ter sido atingido por cinco disparos de arma de fogo, um que atingiu a região dorso-lombar e outras quatro que atingiram diretamente a cabeça. A relatora do processo de Edson Neves junto à CEMDP afirmou que essa configuração de ferimentos poderia ser interpretada como um indício de que Edson não morreu em um confronto, mas de que foi executado pelos agentes do Estado.

Emmanuel Bezerra dos Santos

Nascido no Rio Grande do Norte, Emmanuel Bezerra dos Santos era filho de pescador e estudou na Escola Isolada de São Bento do Norte. Mudou-se para Natal, em 1961, para estudar no Colégio Atheneu. Nesta ocasião, em conjunto com outros colegas, criou o jornal “O Realista”, cuja intenção era veicular denúncias políticas. Já no período da Ditadura Militar, Emmanuel fundou O Jornal do Povo. Conseguiu fazer vestibular e ingressou, em 1967, na Faculdade de Sociologia da Fundação José Augusto. Nesta instituição, foi militante do Diretório Acadêmico “Josué de Castro”, sendo eleito, ainda neste ano, presidente da Casa do Estudante e delegado ao 29° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), a ser realizado em São Paulo. Desempenhou papel de liderança no movimento estudantil universitário quando assumiu, em 1968, a função de diretor do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Emmanuel foi integrante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), no qual figurou como um dos mais importantes articuladores e teóricos do partido. Afastou-se em 1967, ocasião em que passou a integrar o Partido Comunista Revolucionário (PCR). Logo após o decreto do Ato Institucional n° 5 (AI-5), foi condenado e preso, cumprindo pena até outubro de 1969. Após ser posto em liberdade, teve que continuar sua atuação política na clandestinidade, nos estados de Pernambuco e Alagoas, já como dirigente nacional do PCR. Neste período, realizou diversas viagens a outros países, tais como Chile e Argentina, com o objetivo de unir os exilados brasileiros. Emmanuel dos Santos morreu em 4 de setembro de 1973, junto a Manuel Lisboa de Moura, na cidade de São Paulo. De acordo com a versão dos órgãos da repressão, tanto Emmanuel quanto Manuel foram mortos em um tiroteio com agentes policiais. Segundo essa versão, observada no relatório do Inquérito policial, do DOPS, Manuel teria informado à polícia um encontro com Emmanuel, recém-chegado do Chile, no Largo de Moema, em São Paulo. Os agentes da repressão então montaram uma emboscada e aguardaram a chegada de Emmanuel. Ainda de acordo com essa versão, logo após o avistarem, deram-lhe voz de prisão e, neste instante, ele teria atirado os agentes, que reagiram, desferindo tiros na direção dos dois. Emmanuel e Manuel teriam morrido quando estavam sendo levados para o Hospital das Clínicas. Emmanuel e Manuel foram presos em Recife (PE), no dia 16 de agosto de 1973. Emmanuel foi levado para o DOPS/PE e transferido para São Paulo, pelo policial Luiz Miranda e entregue ao delegado Sérgio Fleury. Em São Paulo, segundo denúncia de presos políticos na época, Emmanuel foi morto sob torturas no Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI/SP), ocasião em que seu corpo sofreu inúmeras mutilações. Em depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Estado de São Paulo, prestado durante audiência pública no dia 6 de setembro de 2013, o ex-preso político Edival Nunes Cajá destacou o fato de que as forças de repressão montaram uma farsa para encobrir as mortes dos referidos militantes em dependências do Estado.

Geraldo Magela Fernandes

Gerardo foi poeta e jornalista do jornal Bidu, importante gazeta de mobilização da juventude do interior paulista. Morou em São Paulo, inicialmente em Itu e, em seguida, em Sorocaba, onde cursou até o 5º ano do curso de Medicina. Na universidade, engajou-se no movimento estudantil, sendo eleito presidente do DCE da Universidade de Sorocaba. Era amigo de Alexandre Vannucchi Leme, estudante de Geologia da Universidade de São Paulo. Gerardo Magela morreu no dia 28 de maio de 1973, em São Paulo. Segundo a versão que consta em seu laudo de necropsia teria se suicidado pulando do alto do viaduto do Chá, sendo a causa de morte traumatismo cranioencefálico. Contudo, apesar de registrar um ferimento de dois centímetros na cabeça, o laudo não aponta outras lesões no corpo de Gerardo que seriam comuns ao tipo de queda que teria ocasionado a sua morte. Conforme consta em notícia do Diário Popular de 7 de abril de 1991, o irmão de Gerardo questionou a versão de suicídio. Em denúncia ao Fórum Nacional de Direitos Humanos, Carlos Lineu Fernandes Torres da Costa teria afirmado que Gerardo foi preso e morto por agentes da Operação Bandeirantes (Oban). Na reportagem, seu irmão também explicou que não fez a denúncia na época da morte porque a família havia feito um acordo com Exército de ficar em silêncio e, em troca, teria o corpo de Gerardo devolvido em dois anos, o que não aconteceu. Apesar de o laudo necroscópico afirmar ter havido suicídio, a sua credibilidade é questionada também por ter sido assinado por Otávio D’Andreia e Antonio Valentini, médicos-legistas conhecidos por firmarem laudos falsos de morte de presos políticos. Maria Amélia Teles acentuou, na 102ª Audiência Pública realizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, que o laudo de Gerardo no Instituto Médico-Legal (IML) estava marcado com um “T”, símbolo costumeiramente utilizado pelos agentes da repressão para identificar que se tratava do corpo de um militante, que era depreciativamente chamado por eles de terrorista. Conforme consta no laudo, Gerardo foi enterrado no Cemitério de Perus, com a grafia de seu nome equivocada (Geraldo), tendo sido exumado em 27 de outubro de 1977 e posteriormente reinumado em cova mais profunda no mesmo cemitério.

Glênio Fernandes de Sá

Glênio Fernandes de Sá nasceu no município de Caraúbas, Rio Grande do Norte, em 30 de abril de 1950. Dois anos depois do golpe militar de 1º de abril de 1964, aos 16 anos, começou seu engajamento na ação política oposicionista, quando ainda fazia o curso ginasial no Colégio Estadual de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 1968, já em Fortaleza, engaja-se rapidamente no movimento estudantil cearense, do qual passa a participar ativamente, quando ingressa nas fileiras do PCdoB. Por suas atuações no movimento estudantil e pelas suas posições políticas foi preso duas vezes em 1969. No auge da Ditadura Militar, deslocou-se para o sul do Pará, onde ajudou na organização e conscientização dos camponeses da região na luta contra grileiros e latifundiários, num movimento que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia. Por sua participação na Guerrilha, foi preso em 1972 e libertado apenas em setembro de 1974. Neste período, foi barbaramente torturado e transferido, por diversas vezes, de prisão. Mas Glênio nunca foi julgado por tal participação. Ao alcançar a liberdade, já tinha a convicção da tarefa de reconstruir o Partido Comunista do Brasil no seu Estado, com uma atuação muito intensa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde cursava Geologia. Foi candidato a vereador em 1982, a deputado estadual, em 1986, e em 1990, ao Senado pela Frente Popular do Rio Grande do Norte, quando faleceu, vítima de um suposto acidente automobilístico. A família contesta a versão oficial. Documentos oficiais de órgãos militares e da Abin atestam que Glênio foi perseguido pelos militares quase 10 anos depois da promulgação da Lei de Anistia. No livro "Memórias de Uma Guerra Suja", o ex-delegado do DOPS Claudio Guerra afirma que os militares forjaram um acidente automobilístico no interior do Nordeste, no início dos anos 1990, no qual morreu um político que lutou contra o antigo regime.

Hiran de Lima Pereira

Nascido no Rio Grande do Norte, Hiran de Lima Pereira foi preso pela primeira vez em 1935, no Rio de Janeiro (RJ), após o levante comunista liderado por Luis Carlos Prestes. Em 1946, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) e teve seus mandato e registro cassados em 1948, quando o PCB foi declarado ilegal. Em 1949, mudou-se para Recife (PE), onde foi redator do jornal Folha do Povo, organizado pelo PCB. Entre 1959 e 1964, foi secretário de administração da prefeitura de Recife. Em agosto de 1961, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, Hiran de Lima foi sequestrado por agentes do IV Exército, junto com David Capistrano e outros dirigentes comunistas. Desapareceu por dez dias até ser levado para a ilha de Fernando de Noronha. Após ter saído da prisão, retornou às funções de secretário do Executivo Municipal de Recife e atuou como ator do grupo profissional Teatro Popular do Nordeste, na peça A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna. Após o golpe militar de abril de 1964, Hiran passou a viver clandestinamente em Recife com sua família. Durante esse período, sua esposa, Célia Pereira, e sua filha, Sacha Lídice Pereira, foram detidas na casa onde moravam e feitas reféns por agentes do IV Exército, junto aos noivos de suas filhas, Ardigan e Nathanias, detidos na mesma ocasião. Em 1966, Hiran mudou-se para o Rio de Janeiro (RJ) e, posteriormente, mudou-se para São Paulo (SP). Na passagem do ano de 1974 para 1975, esteve na residência da filha Sacha em São Paulo (SP), no bairro de Campo Belo. Até o ano de 1975, Hiran participou das atividades políticas promovidas pelo PCB como jornalista. Hiran de Lima Pereira manteve contato com sua esposa até o dia 9 de janeiro de 1975, quando marcou encontros para três datas: 13, 15 e 17 de janeiro. Hiran não compareceu ao primeiro encontro. Célia, por sua vez, foi presa em sua residência no dia 15 de janeiro, por agentes do DOI-CODI/SP, onde permaneceu durante três dias sob interrogatório e torturas. Por esse motivo, não pôde comparecer aos outros dois encontros marcados. Célia afirma que viu diversas pessoas encapuzadas sendo torturadas no DOI-CODI, sendo um deles com características físicas semelhantes às de Hiran. Um mês depois foi presa novamente junto com sua filha Sacha, quando foram interrogadas e mantidas encapuzadas. Após as prisões, Célia procurou o II Exército, e lá foi informada de que Hiran estava detido no Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS/SP). No DOPS, contudo, disseram-lhe que ele não estava lá. De acordo com o depoimento do sargento Marival Dias Chaves do Canto à Comissão Nacional da Verdade, Hiran de Lima teria sido levado a um centro clandestino de repressão, onde o torturaram e o mataram. Em seguida, os agentes teriam jogado seu corpo no Rio Novo, em um cemitério subaquático sob uma ponte da estrada SP-255, nas imediações de Avaré (SP). Na documentação do arquivo do DOPS/PR, Hiran consta entre os casos reunidos em uma gaveta intitulada “falecidos”. Entre março de 1974 e janeiro de 1976, inúmeros militantes foram mortos pela operação Radar, dentre as vítimas, 11 são desaparecidos políticos, cujos restos mortais não foram entregues às famílias até hoje, como é o caso de Hiran.

José Silton Pinheiro

Nascido em São José de Mipibu (RN), José Silton Pinheiro perdeu a mãe logo após o nascimento e passou a ser criado por sua tia Maria Gomes Pinheiro, a tia Lira, irmã de seu pai. Começou a militar no movimento estudantil e foi eleito presidente do Diretório Marista de Natal em 1965. No ano seguinte, aproximou-se do pensamento da Igreja progressista e começou a estudar no Convento de Apipucos, em Recife, com o intuito de se tornar irmão Marista. Quando ingressou na Faculdade de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1970, a sua atuação política se intensificou pela participação no movimento estudantil. No mesmo ano, tornou-se militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), atuando inicialmente no Nordeste e, depois, no Rio de Janeiro. Em 1972, passou a viver na clandestinidade em razão das perseguições políticas sofridas. Morreu aos 23 anos de idade, carbonizado dentro de um carro com outros três militantes do PCBR, em ação perpetrada por agentes do Estado. José Silton Pinheiro morreu no dia 29 de dezembro de 1972 em ação comandada pelo Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOICODI) do I Exército, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a falsa versão, José Silton e outros cinco militantes do PCBR teriam morrido em confronto armado com agentes das forças de segurança no dia 29 de dezembro de 1972. As operações contra o grupo teriam se viabilizado graças a informações obtidas a partir da prisão de lideranças regionais do PCBR e da consequente apreensão de documentos relativos ao planejamento de ações futuras. Particularmente, a prisão de Fernando Augusto da Fonseca, importante quadro do PCBR, em Recife, no dia 26 de dezembro de 1972, teria possibilitado o desmonte do chamado “Grupo de Fogo do PCBR”, do qual José Silton fazia parte. Segundo a falsa versão, em seu interrogatório, Fernando Augusto teria fornecido às equipes de investigação informações sobre dois aparelhos do PCBR, localizados no Rio de Janeiro. De posse dessas informações, os agentes do DOI-CODI do IV Exército, em Recife (PE), teriam conduzido Fernando até o Rio de Janeiro, onde ele teria acompanhado um grupo de agentes a um encontro marcado com outros quatro militantes, no bairro do Grajaú. No mesmo momento, outra equipe teria se deslocado para o bairro de Bento Ribeiro, onde se situaria um aparelho do PCBR. No Grajaú, ao se aproximar do carro no qual estavam outros quatro militantes do PCBR, Fernando teria sido baleado por seus próprios companheiros que, percebendo o cerco policial, decidiram abrir fogo. Na sequência, um intenso tiroteio com as forças de segurança teria resultado na morte de José Bartolomeu Rodrigues, Getúlio de Oliveira Cabral e José Silton Pinheiro, cujos corpos teriam sido carbonizados dentro do veículo, incendiado em decorrência da troca de tiros. Documentos oficiais demonstram que, além de Fernando Augusto da Fonseca, cuja prisão foi oficialmente reconhecida, ao menos Valdir Salles Saboia também tinha sido detido pelos órgãos de segurança antes de morrer. Um relatório do Cisa sobre as atividades do PCBR lista, entre outras ações, um assalto a banco que teria ocorrido em outubro de 1972, na rua Marquês de Abrantes, no Rio de Janeiro. Segundo o relatório, as informações sobre essa ação tinham sido levantadas a partir de declarações de Fernando Augusto da Fonseca e Valdir Salles Saboia. Esse registro aponta para um contato de agentes da repressão com Valdir. Com relação à operação no Grajaú, que vitimou José Silton, a provável prisão anterior dos militantes e a encenação do tiroteio com a carbonização do veículo para encobrir suas mortes sob tortura ou execuções também são sustentadas pelo ex-preso político Rubens Manoel Lemos, que afirmou, em declaração prestada em 31 de janeiro de 1996, que Fernando Augusto da Fonseca (“Sandália”), José Silton Pinheiro e Getúlio de Oliveira Cabral “foram colocados, já mortos, dentro de um carro da marca Volkswagen, que foi incendiado (explodido) no Rio de Janeiro”. Em particular, Rubens Manoel declarou que José Silton “foi assassinado pela ditadura militar” e que não houve “enfrentamento, nem tampouco reação a qualquer ordem de prisão, pois José Silton Pinheiro já estava morto”. Soma-se a isso a análise dos registros fotográficos do local das mortes produzida pela equipe pericial da CNV, que concluiu que o carro foi carbonizado de dentro para fora, uma vez que o motor e o tanque de combustíveis estavam intactos.

Lígia Maria Salgado Nóbrega

Nascida em Natal, Lígia Maria Salgado Nóbrega viveu desde criança em São Paulo. Em 1957, ingressou no curso de Pedagogia da Universidade de São Paulo (USP), destacando-se por sua capacidade intelectual, por seu empenho em modernizar os métodos de ensino e por sua liderança no Grêmio de Pedagogia. Em 1970, passou a militar na Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) contra a ditadura militar. Passou a viver na clandestinidade e mudou-se para o Rio de Janeiro. Morreu aos 24 anos, quando estava grávida de dois meses, durante uma operação policial realizada em uma casa que funcionava como aparelho da VAR-Palmares. Lígia Maria Salgado Nóbrega morreu no dia 29 de março de 1972 no episódio conhecido como Chacina de Quintino, operação policial realizada em uma casa que funcionava como aparelho da VAR-Palmares, em Quintino, no Rio de Janeiro. A ação foi organizada por agentes do Destacamento de Operações e Informações (DOI) do I Exército, contando com o apoio do Departamento de Ordem Política e Social do Estado da Guanabara (DOPS/GB) e da Polícia Militar (PM). Depois de cercarem o local, os agentes entraram na residência e atiraram contra os que estavam dentro da casa. Junto com Lígia foram mortos outros dois integrantes da VAR-Palmares: Antônio Marcos Pinto de Oliveira e Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo. James Allen Luz, militante da mesma organização, encontrava-se no local mas conseguiu escapar do cerco. A versão oficial dos fatos divulgada à época pelos órgãos do Estado sustentava que Lígia morreu por disparo de arma de fogo depois de ter reagido à ação dos agentes dos órgãos de segurança. Contudo, as investigações indicam que Lígia morreu depois de ter sido ferida por disparos durante a invasão do aparelho da VAR-Palmares em Quintino. Em entrevistas realizadas pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV-RJ), moradores de Quintino que eram vizinhos da residência à época dos fatos relataram que a polícia já se encontrava no bairro desde o final da tarde do dia 29 de março, preparando a operação que ocorreria à noite. Os moradores ainda afirmaram que os barulhos dos disparos não vieram de dentro da casa onde os militantes se encontravam, mas do lado de fora da casa, de onde partiu a ação dos agentes do Estado. Mais recentemente, manifestação apresentada pela equipe de perícia da Comissão Nacional da Verdade (CNV), baseada em documentos produzidos na ocasião dos fatos por órgãos do Estado, apontou que não havia nenhum vestígio de pólvora nos corpos das vítimas nem armas no local, o que permite inferir que não houve troca de tiros, tratando-se de uma ação unilateral dos agentes da repressão com o objetivo de executar os militantes. O corpo de Lígia deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) como desconhecido no dia 30 de março, mas a família só tomou conhecimento de sua morte posteriormente, através dos noticiários de televisão. O reconhecimento do corpo foi realizado por seu irmão no dia 7 de abril. Os restos mortais de Lígia Maria Salgado Nóbrega foram enterrados no cemitério de São Paulo.

Luiz Ignácio Maranhão Filho

em Natal (RN), Luiz Ignácio Maranhão Filho era casado com Odette Roselli Garcia Maranhão. Era advogado, professor e jornalista. Lecionou no Atheneu Norte-RioGrandense, onde havia estudado, na Fundação José Augusto e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1945. Sete anos depois foi preso pela Aeronáutica, na cidade de Parnamirim (RN), onde sofreu intensas torturas. Em 1958, foi eleito deputado estadual pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), exercendo o mandato até 1962. Seu irmão, Djalma Maranhão, era prefeito de Natal quando da deposição de João Goulart, liderando nessa cidade uma gestão municipal inteiramente engajada na mobilização pelas reformas de base, em sintonia com as propostas de Paulo Freire, através de um programa de alfabetização que teve repercussão nacional. Em 1964, Luiz Ignácio foi a Cuba, a convite de Fidel Castro, e, em abril, já de retorno ao Brasil, foi preso novamente e submetido à tortura. Foi deslocado para a prisão de Fernando de Noronha (PE) até fins de 1964, junto com o governador de Pernambuco Miguel Arraes. Quando foi libertado, ingressou na clandestinidade no Rio de Janeiro (RJ). Em 1967, foi eleito membro do Comitê Central do PCB. Atuou intensamente na relação do PCB com setores da Igreja Católica e com políticos da oposição ao regime. Luiz Ignácio Maranhão Filho foi preso por agentes do Estado brasileiro no dia 3 de abril de 1974, na mesma ocasião em que João Massena Melo e Walter de Souza Ribeiro, também ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Passados mais de 40 anos, ainda não é possível apresentar uma versão definitiva para os eventos que culminaram no desaparecimento de Luiz Ignácio. Ele teria sido preso na capital paulista, em uma praça, por agentes policiais. O Estado brasileiro jamais reconheceu oficialmente a prisão desse militante do PCB, cujo nome passou a figurar em listas de desaparecidos políticos desde a década de 1970. Novos dados sobre o caso surgiram por meio de pesquisa promovida pela Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” (CEV-SP), que localizou documentação produzida pelo Centro de Informações da Marinha (Cenimar). Em documento de outubro de 1974, analistas daquele órgão de informação reconheceram a prisão e revelaram preocupação com a denúncia feita pelo PCB e pela esposa de Luiz Ignácio, Odete Maranhão, de que ele havia sido capturado pelos órgãos de repressão. Em 1977, no primeiro número do jornal Anistia! do Comitê 1º de Maio, o nome de Luiz Ignácio foi incluído entre aqueles que não tiveram a prisão reconhecida pelas autoridades e que estariam possivelmente mortos. Um ano depois, seu nome foi incluído em uma lista de mortos e desaparecidos políticos entregue por d. Paulo Evaristo Arns ao então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Desde então, diversas versões sobre o paradeiro de Luiz Ignácio foram divulgadas. No dia 8 de abril de 1987, o ex-médico psiquiatra Amílcar Lobo revelou, em entrevista à revista IstoÉ, que presenciou sessão de tortura de Luiz Ignácio Maranhão Filho no Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOICODI) do I Exército, no Rio de Janeiro (RJ). Alguns anos depois, Marival Chaves Dias do Canto, ex-sargento do Exército e ex-agente do DOI-CODI/SP, concedeu entrevista à revista Veja, publicada em 18 de novembro de 1992, em que revelou que Luiz Ignácio Maranhão Filho foi torturado e morto, com uma “injeção para matar cavalo”, num centro clandestino no município de Itapevi (SP). A denúncia de Marival Chaves Dias insere a execução de Luiz Ignácio no contexto da “Operação Radar”, ação coordenada pelos órgãos da repressão com o intuito de desarticular o PCB e executar seus dirigentes. O corpo de Luiz Ignácio Maranhão teria sido atirado no rio Novo ou na represa de Jurumirim, no interior do estado de São Paulo, perto do município de Avaré. Não foi possível identificar com precisão o local de desaparecimento de Luiz Ignácio Maranhão Filho.

Virgílio Gomes da Silva

Nascido no município de Santa Cruz (RN), Virgílio Gomes da Silva era oriundo de uma família humilde. Em 1951 decidiu partir sozinho para São Paulo, tornou-se operário da Nitroquímica, uma importante indústria do Grupo Votorantim, e passou a integrar o Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo, passando a militar também no Partido Comunista do Brasil (PCB). Em 1964, foi preso e permaneceu detido por quatro meses. Depois de solto foi constantemente perseguido e enfrentou dificuldades para conseguir novamente um emprego nas fábricas. Viveu um tempo no Uruguai, voltando em seguida para o Brasil para continuar suas atividades políticas. Se tornou próximo de Carlos Marighella, líder da Ação Libertadora Nacional (ALN), e acompanhou esse dirigente comunista no rompimento com o PCB em 1967, no período foi enviado a Cuba para treinamento de guerrilha. Com o codinome Jonas, dirigiu o Grupo Tático Armado da ALN e em setembro de 1969 comandou a ação de sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, que possibilitou a libertação de 15 prisioneiros políticos brasileiros. Morreu no dia 29 de setembro de 1969, aos 36 anos, após ser preso em uma emboscada na avenida Duque de Caxias, em São Paulo, por agentes da Oban. Foi encapuzado e encaminhado diretamente à sala de tortura onde foi morto 12 horas após a prisão. No mesmo dia, sua mulher Ilda e três de seus filhos que viviam na clandestinidade, também foram detidos em São Sebastião, litoral de São Paulo. Vários ex-presos políticos que passaram pela Oban presenciaram as torturas sofridas por Virgílio e as denunciaram em auditorias militares afirmando ter visto sua chegada e escutado brutais cenas de tortura, comandadas pela equipe do capitão Albernaz, o mesmo que teria afirmado que Virgílio fugira da prisão momentos depois. De acordo com o depoimento do irmão Francisco, Virgílio foi algemado e agredido por cerca de 15 pessoas, que lhe davam pontapés e lhe cuspiam no rosto. Depois, ainda teria sido levado para outra sala, onde continuou a ser torturado até a morte. Apesar das significativas evidências que atestam as circunstâncias de sua morte em decorrência de tortura perpetrada por agentes da repressão, os órgãos de segurança até hoje não se posicionaram de forma clara sobre o caso, chegando a informar, em algumas ocasiões, que Virgílio se encontrava desaparecido. O SNI-SP emitiu documento, em 3 de outubro de 1969, afirmando que o “terrorista” Virgílio Gomes da Silva, vulgo “Jonas” teria falecido após resistir à prisão. Já o Relatório dos Ministérios Militares, emitido em 1993, afirma que Virgílio, militante na década de 1960, era dado como “desaparecido”. Foi apenas em 2004, com a localização de um laudo necroscópico pelo jornalista Mário Magalhães, que foi possível atestar que aquele documento se relaciona efetivamente ao corpo de Virgílio. O laudo, assinado por Roberto A. Magalhães e Paulo A. de Queiroz Rocha, descreve um corpo – com foto e identificação de Virgílio − encontrado com inúmeras e intensas equimoses, escoriações, fraturas e hematomas. Junto ao laudo foi encontrada uma folha de papel onde aparecia, escrito à mão, que o caso não deveria ser informado, o que evidentemente significava uma tentativa de manter segredo sobre aquela morte. Sabe-se, então, que o corpo de Virgílio Gomes da Silva foi enterrado no Cemitério da Vila Formosa (SP), mas seus restos mortais ainda não foram identificados.

Zoé Lucas de Brito

Zoé Lucas nasceu em 1944 na cidade de São João do Sabugi, Rio Grande do Norte. Cursou Geografia na Universidade Federal de Pernambuco. Durante o tempo em que esteve na UFPE, participou do movimento estudantil, militou inicialmente no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e a partir de dezembro de 1969 entrou para a Ação Libertadora Nacional (ALN). Foi detido em 31 de março de 1970 e liberado 11 meses depois. Devido a intensas perseguições e ameaças de morte, mudou-se para o Rio de Janeiro e posteriormente para São Paulo e resolveu sair do país com medo de ser preso novamente, mas foi morto antes, aos 28 anos. Zoé Lucas foi executado no dia 28 de junho de 1972, em São Paulo (SP). De acordo com a versão divulgada pelos órgãos da repressão, seu corpo foi encontrado pela polícia sobre os trilhos da estação de trem Tamanduateí. Segundo Edvaldo Valdir de Medeiros, última pessoa a falar com a vítima na noite do dia 27 de junho de 1972, Zoé havia saído de casa por volta das 11h30 em direção à Estação da Luz, de onde tomaria um trem com destino à Bolívia. Ele afirma que Zoé estava preocupado por estar sendo procurado e que em breve seria preso novamente, por isso iria fugir do país naquela noite. A certidão de óbito foi assinada pelo médico-legista Sérgio Belmiro Acquesta, conhecido por assinar laudos médicos falsos nos casos de morte de militantes políticos, a causa da morte oficial foi traumatismo crânio-encefálico. No IML, o corpo só foi liberado sob ordens expressas de manter o caixão lacrado. Durante o reconhecimento do corpo, Egídio Alves de Medeiros, primo de Zoé, diz ter percebido um afundamento na cabeça com sinais de pancada, e o braço fraturado. No velório, realizado na casa dos familiares, havia a presença de agentes policiais. Em pesquisa realizada no Arquivo Nacional foi possível confirmar a informação de que Zoé estava prestes a ser preso novamente, pois havia sido condenado pela 7ª Auditoria da RM a dois anos de reclusão por atuação na ALN.