Bem, já adianto que esse artigo não é munição argumentativa para os racistas de plantão. Podem tirar o time de campo!

Como homem preto, venho sentindo um genuíno estranhamento a maneira como nossa luta antirracista vem sendo utilizada e instrumentalizada, especialmente por meio da exploração do que disseminam como “representatividade”. Mas calma, não me interpretem mal, e justificarei: não me refiro a luta antirracista brasileira de vanguarda, construída historicamente de maneira tão dura e violenta desde os tempos coloniais, adotando modos e maneiras distintas a depender do contexto vivenciado. Também, não me direciono aos grupos organizados e movimentos sociais formados por homens e mulheres negros e negras, que travam uma árdua e silenciosa guerra contra o Estado e as camadas socioeconômicas privilegiadas desse país, em busca do mínimo de dignidade humana, seja pelo fim da truculência policial, por moradias salubres, por uma justiça democrática, ou até mesmo, por exercício de trabalho igualitário.

O que eu quero tratar aqui, está restrito ao perigoso equivoco reducionista sobre o real sentido do que achamos que seja representatividade, que hoje está encurralada unicamente a ideia da presença de homens e mulheres pretos e pretas ao universo do entretenimento e suas devidas ramificações, como se essa forma de ocupar fosse o bastante para nos convencermos, e convencer aos outros, que a “favela venceu”.

Será que quando um garoto, “cria de favela”, se torna um jogador de futebol de alto nível mundial, estamos diante de uma representatividade? Quando uma jornalista preta, com tranças nagô, apresenta a edição de um popular jornal televisivo, é um ato de representatividade? A mera participação de homens e mulheres, pretos e pretas, em programas de consumo massivo, como é o caso dos reallitys show, é uma mensagem de representatividade? Ou até mesmo, quando testemunhamos a explosão de fenômenos da música pop nacional, estas sendo uma parcela considerável de mulheres pretas, de origem pobre e periférica, é uma prática representativa? Sim, tudo isso é representatividade, e até acho interessante o ideal de que devemos, e claro se quisermos, ocupar geral. Até aí tudo certo, pois não é crime capital aspirarmos quaisquer formas de sucesso ou de visibilidade individual, e nós, não somos incólumes aos encantos do sistema.

Porém, o que me preocupa, e que nós pretos e pretas enquanto um grande corpo social precisamos repensar, é sobre a longevidade, impactos e as reais intenções dessa representatividade. O antirracismo sempre esteve aqui, e é combativo desde os períodos da escravidão até os dias atuais, em suas variadas nuances e contextos históricos. O problema é que a luta antirracista, dia após dia, vem sendo reduzida a uma mera representatividade mercadológica, informacional ou comercial, e isso vem seduzindo até mesmo aqueles que sempre foram pragmáticos quando o assunto é defesa da dignidade da pessoa preta. É como costumo dizer: essa representatividade enlatada no show business é incompleta, inacabada, infértil em frutos críticos, inócua em questionamentos, e anêmica em força de transformação.

Essa representatividade, é cria do capitalismo moderno, logo é a sua imagem e semelhança, pois ao passo que é rica em individualismos, é paupérrima em sentidos de pertencimento, e vou provar o que digo: do que adianta termos o rico simbolismo da mulher preta com tranças nagô, frente as câmeras, se é esse telejornal que historicamente, condena as lutas dos trabalhadores desse país inteiro ao abominar movimentos grevistas, piquetes ou quaisquer formas de reivindicação de direitos? Se é esse mesmo jornalismo que ovaciona de pé o tal do “mercado”, quando este chantageia o Estado, em virtude do amparo via políticas de governo, aos mais pobres e desassistidos? Se é esse noticiário que constantemente embarca em aventuras autoritárias em nome do famigerado “combate a corrupção”? Se é essa informação, que denomina a luta anticolonialista no Oriente Médio de “terrorismo”? Se é esse jornalismo, que nunca questionou o modelo de segurança pública diante das atrocidades policiais cometidas sobre homens e mulheres das periferias urbanas desse país? Não há um questionamento desses que façamos, sem lembrar de Matin Luther King, que viabilizou a luta pelos Direitos Civis nos Estados Unidos da década de 1960 a partir de boicotes organizados pela comunidade negra as engrenagens do sistema racista norte-americano.

É essa representatividade que é distorcida, e reduzida ao campo da conquista dos sonhos individuais, como uma espécie de brazilian way of life, que faz com o que uma injúria racista cometida contra um jogador de futebol, por racistas na arquibancada, só seja exposto em um tom de gravidade equivalente, quando o ataque acontece sob os holofotes dos estádios estrangeiros. Todavia, diante do racismo doméstico, não tão menos odioso, a narrativa de “mais um ato lamentável” leva ao telespectador/ouvinte reduzir esse sacrilégio a uma ofensa isolada, de algum torcedor bêbado tresloucado. Dessa maneira, o racismo em campos brasileiros é atomizado, reduzido e encaixotado em pequenos focos excessivos, como se a regra fosse a vivencia de uma “democracia racial” desportiva. E assim, continuamos a negligenciar o fato de que o racismo no futebol nacional é uma cultura histórica constante, e que sempre ganhou subsistência com a omissão dos grupos que empanturram os bolsos de dinheiro com torneios e campeonatos, como os clubes, as emissoras e a cartolagem. Nesse sentido, não há caso mais alegórico do que o do Goleiro Aranha (Santos/SP), que pagou com a própria carreira quando decidiu levar a militância antirracista dos campos para além de uma estapafúrdia faixa com os dizeres “somos todos iguais”.

Essa representatividade pela metade, pode até permitir pretos e pretas em lugar de destaque, desde que as vísceras racistas do sistema não sejam postas à mostra. Essa dinâmica funciona quase como uma regra geral, para quaisquer áreas e setores que tragam para si a narrativa da representatividade, e assim como é no mundo desportivo, pode ser também nos mais variados circuitos culturais. Vejam esse exemplo emblemático: O cantor Seu Jorge, enquanto utilizava a sua majestosa potencialidade musical (que timbre de voz, minha gente!) para cantar hits que afagava a classe média desse país, cujo um dos seus grandes sucessos tornou o estilo de vida da mulher branca e privilegiada em um verdadeiro hino pop (“burguesinha, burguesinha…no croissant”), foi acariciado pela grande mídia, pelo cenário musical popular e tolerado até mesmo pela branquitulde de camarote. Anos depois, sentindo-se a vontade por gozar da sua segurança artística gerada pela estabilidade no mercado, ousou romper a bolha: em um show na cidade de Porto Alegre, em 2022, cantando para centenas de abastados da região, em uma casa de show considerado um demiurgo dos privilégios locais, teve, o que para essa gente é, a “petulância” em falar sobre a violência policial que dizima nossos irmãos e irmãs, e sentar a lenha na redução da maioridade penal. Ah, homem preto em uma apresentação para brancos afortunados, tecer críticas sobre as engrenagens do racismo brasileiro, não precisa de muito esforço para imaginarmos o que veio depois.

Essa tal de representatividade, que talvez seu Jorge tenha acreditado exercer, mas que foi na verdade uma vítima, nada mais é que o produto de um sequestro incondicional da nossa luta antirracista por parte de um abonado liberalismo branco, que horas se esconde atrás de um descolado “progressismo”, esse tão iconicamente encarnado nas figuras dos “bons moços” de sapatênis e camisa de flanela nos palcos dos programas televisivos de auditório, o típico “salvador branco”.

É esse liberalismo branco, que desde os meados do século XIX anda de mãos dadas com o racismo, com o patriarcalismo, com a eugenia e com o conservadorismo, tenta se reinventar no século XXI a partir da tomada sútil das nossas pautas de lutas decorrentes da essência racista desse país. E qual é a sua tática? Simples: desvirtuar a ideia de representatividade, a limita pelas cercas do silêncio sem admitir vozes contestatórias, e daí projeta o seu lance mais perigoso: o liberalismo branco, por meio da representatividade de mercado, tem a ampla capacidade de nos fragmentar enquanto grande corpo social, econômico, político e cultural a partir da impregnação da cultura individualizadora, ou não é verdade que esse país adora estórias dos humilhados que agora são os exaltados?

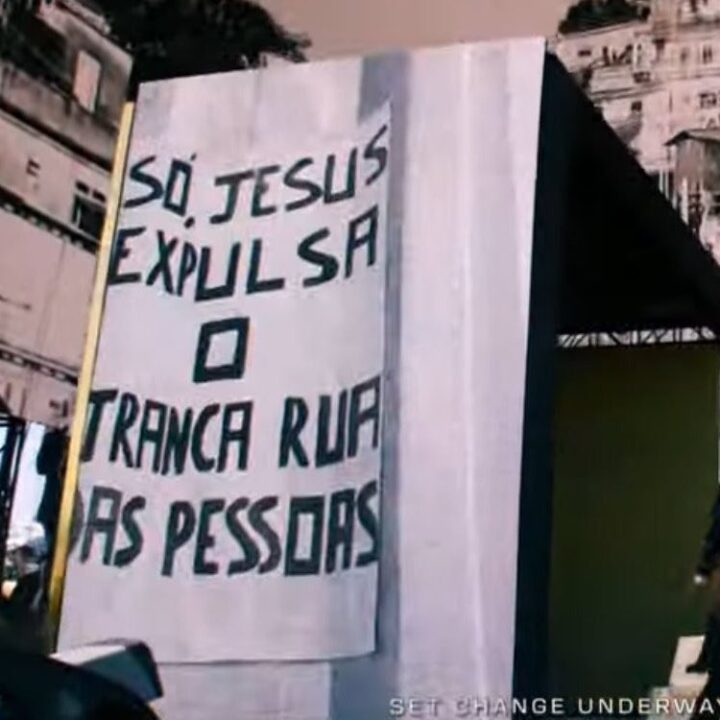

Essa fragmentação gera o risco nefasto de se criar um suposto senso de superioridades entre nós mesmos, e daqui acolá, algum irmão ou irmã, fruto dessa representatividade, acredita ocupar o cume da torre de marfim cultural: recentemente, Ed Mota, em um tom quase supremacista, meteu o papo de “eu sou preto, mas represento o que a raça tem mais de sofisticado…qualquer um que ouve hip hop é burro!”; ou não bastasse a violência estarrecedora como esse país trata os devotos das religiões de matriz africana, a cantora Ludmila expôs em um dos seus shows uma placa com “só Jesus expulsa o Traca-Rua das pessoas”. A quem interessa esse menosprezo, pela identidade cultural negra, se não aos setores dominantes brasileiros?

Por fim, só teremos uma representatividade completa, ampla e de fato, quando entendermos que o ato de representarmos e sermos representados, vai para além dos nossos rostos e corpos estampados na propaganda do horário nobre da TV. A representatividade precisa ser enlarguecida, tendo como ponto de partida reformas estruturais (em especial, a educacional) que permitam as novas gerações de menino e meninas pretos e pretas, em um futuro urgentemente próximo, a chegarem a postos chaves de tomadas de decisões, como o judiciário, as polícias, a política e a cargos centrais da administração pública. É preciso desentranhar, antes de mais nada, o racismo de onde se dão as canetadas ou de onde se apertam os gatilhos.

Para as bases da luta antirracista, não basta a mera ocupação como forma de disseminar mensagens simbólicas para “inspirar” aos demais pares que sonham com a possibilidade de um dia chegar até ali também. Entender que a representatividade não é o fim, mas um meio da luta antirracista, é uma maneira viável e concreta de se dilapidar as bases que solidificam o racismo em suas múltiplas facetas e manifestações.

Até lá, o que é que faço com essa tal representatividade?

Caio Gabriel | Professor de História/ Mestre em Estudos Urbanos e Regionais/Bacharel em Direito